私は小学生の頃から読書が非常に好きだったのだが、私の通っていた小学校の図書館にはそれほど価値ある児童書はおいてなかった。しかし中学生になって雨が降ると雨漏りするような木造校舎の二階にあった図書館には古い図書がいくつも置かれていた。そのなかで少女向け探偵小説ナンシー・ドルーは懐かしい。中学校の図書館においてあったナンシー・ドルーはその表紙からどうみても1950年代の再販版で、登場人物の物腰などもかなり古くさい感じのする小説だった。にもかかわらず私はナンシーの頭の良さとその推理力に魅かれて図書館においてあったシリーズは最初から最後まで何冊も続けて読んでしまった。

ナンシー・ドルー

ナンシー・ドルーが最初に発行されたのは1930年代初期のことである。原作者はキャロリン・キーンということになっているが実はそういう人物は存在しない。この名前はストラトメイヤーシンディケート(The Stratemeyer Syndicate)という出版社が生み出した架空の作家名である。ストラトメイヤーはシリーズ物を生み出す専門家で、複数の作家を起用しながら一つの架空の作家名で出版することで有名である。このシンディケートの生み出した少年用推理小説ハーディボーイズもナンシー・ドルーシリーズと共に世界中の少年少女たちに愛読されている。

このシリーズは時の少年少女らにアピールする目的で書かれているため、時代と共に挿絵や表紙だけでなく、中身も年代にあわせて新しくされ元の筋は保ったまま時代にそった内容に書き換えられている。リンク先のサイトにも最新版の表紙が載っているが、邦訳版の表紙はまるでアニメさながらである。(私としては完全にイメージくずれるのだが)。

最近になって1930年代に書かれたオリジナル編が何冊も再発行され、挿絵も表現もオリジナルそのままのものを私はいくつか今度は英語で読んだ。金融大恐慌の時代に書かれた原作は21世紀の少年少女の世界とは全く違うが、それなりに別の世界をかいま見るようで興味深い。金髪美少女のナンシーは経済が低迷してアメリカの失業率25%という時代に、ロードスターという自家用車を乗り回しベスとジョージという二人の女友達と一緒に高級ホテルで昼食をとるような女の子。優しく頼りになる弁護士の父親と二人暮しで何不自由ない暮らしをしているナンシーの生活は当時本一冊買うこともできなかった少女らの幻想を反映している。

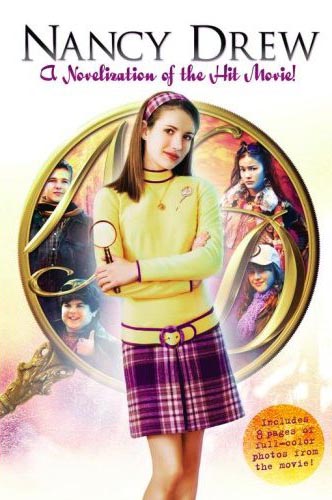

ナンシー・ドルーはこれまでにも何度も映画やテレビでドラマ化されているが、今回はアンドリュー・フレミング監督の最新映画ナンシー・ドリューをご紹介しよう。(公式サイトはこちら)

新作のナンシー・ドルー(エマ・ロバーツ)は21世紀の小さな田舎町に弁護士の父親(テイト・ドノバン)とお手伝いさんとの三人暮し。父親がロサンゼルスの大企業の顧問弁護士となるべくナンシーを連れてカリフォルニアへ一時転勤。ロサンゼルスで親子が借りた屋敷は25年前に人気女優が殺され幽霊が出るという噂のある家。ナンシーは父親に危険だから探偵ごっこはしてはいけないと厳重にとめられているのだが、女優の謎の死はナンシーの好奇心をかき立てる。父親との約束をやぶって謎解きをはじめるナンシーの身辺で次々に不思議な事件がおこりはじめる。

ロサンゼルスに引っ越してくると、ナンシーが通いはじめる高校の生徒らは完全に今風のファッションだし、周りの景色も現在のロサンゼルス。ファッションも価値観も古いスタイルで、学力満点、陸上をやれば人一番早いし、大工仕事では男の子たちより手先が起用。何をやっても優等生のナンシーは場違いに浮いてしまうのだがこれは意図的。

私は最初に予告編を観た時、以前に1970年代のテレビ番組を元にしたブレイディバンチの家族のように、周りが21世紀なのにも関わらず自分らだけが1970年代のままというようなコメディタッチの映画になるのかなと思っていた。しかしそうではなく、単にナンシーは古いものが好きなだけで、ちゃんと携帯電話も使うし謎解きにはデータベースのお世話にもなる現代っ子である。

そして、どんな場合でもパニックに陥らずに用意周到機転の効くナンシーは原作のナンシーの精神をそのまま保っている。明かにフレミング監督はナンシー・ドルーのファンだ。ナンシーの魅力は行動力もあり運動神経も抜群だが、決して女の子らしさを失わないことだろう。ナンシーのはにかみやのボーイフレンド、ネッド(Max Thieriot)との淡い関係はまだまだあどけなさが残っている。

それで肝心な謎解きのほうはどうかというと、ちょっと筋が単純すぎる感がなくもない。もっとも原作もアガサ・クリスティーのような込み入った内容ではなかったからこれはこれでいいのかもしれない。

ただ、時代考証がちょっとおかしいなと思われる場面が多い。冒頭で市役所に泥棒に入った間抜けな二人組にナンシーが人質になるシーンでは、ナンシーだけでなく泥棒や保安官及び周りの市民の服装などから一見1950年代を思わせる。私は映画そのものが1950年代を舞台にしているのか、それとも回想シーンなのかなと思っていたら、父親のカーソンが古いロードスターにのりながら、おもむろに懐から携帯電話を持ち出したので、あれ〜?と首を傾げてしまった。

それからロサンゼルスの屋敷で殺人事件が起きたのが25年前という設定になっているから1982年の出来事のはずだが、ナンシーが見つける昔の写真は1970年代頃を思わせる。殺された女優の身の回りの出来事を考えても、舞台を1950年代にして事件が起きたのが1930年代だったことにした方が話のつじつまがあうような気がする。もっともこれは私にとって25年前の1982年なんてそれほど昔という気がしないので、昔の事件の謎を解くとかいわれても神秘的な気にならないというおばさんの偏見なのかもしれない。(笑)

ドルー親子が借りた屋敷も殺人事件のいわれがある屋敷なのだから、もう少し神秘的な雰囲気を持った方がいいのではないだろうか。屋敷のなかで起きる不思議な現象の原因があまりにも早く暴露されすぎてちょっと気が抜ける。もうすこし観客を怖がらせてもいいような気がする。

ロサンゼルスで知り合いになり謎解きに協力する12歳の少年コーキー(Josh Flitter)との友達関係はちょっと不自然。フリッターの演技はいかにも12歳という感じで好感は持てるが無理矢理コメディリリーフをつけたようで演出が行き過ぎ。どちらかというと原作どおりベスとジョージ(Amy Bruckner、Kay Panabaker)と一緒に謎解きに取り組むか、でなければ1930年代の映画のようにボーイフレンドのネッドと一緒に行動するかした方が観客としては納得がいく。

しかし全体的に好感の持てる映画で十代の女の子でなくても十分に楽しめる映画になっている。デートでも家族ぐるみでも安心して見られる健康的な探偵映画である。

途中ブルース・ウィルスのカミオ出演がある。